Tensions à la frontière saharo-mauritanienne : Enjeux géopolitiques croissants et crispation régionale

Depuis plusieurs semaines, la zone frontalière entre le Sahara occidental et la Mauritanie est le théâtre d’une tension grandissante, à la fois militaire et diplomatique. Ce regain d’instabilité s’inscrit dans un contexte régional déjà marqué par la complexité des alliances, l’enchevêtrement des intérêts sécuritaires et l’évolution incertaine des rapports de force entre les acteurs du Maghreb et du Sahel. La récente décision de l’armée mauritanienne de fermer l’accès à la région de Lebriga illustre cette dynamique. Ce passage était régulièrement emprunté par des éléments armés du Front Polisario pour mener des incursions contre les positions marocaines. En prenant cette mesure, Nouakchott affirme sa volonté de se préserver d’une instrumentalisation militaire de son territoire, quitte à se distancer du Polisario et à reconfigurer sa traditionnelle position de neutralité.

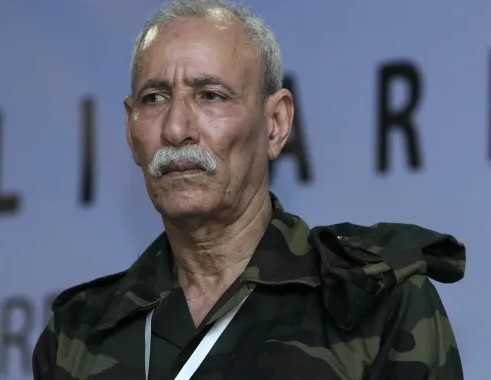

Dans cette optique, le message adressé par Brahim Ghali à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l’occasion de l’Aïd el-Adha prend une dimension stratégique. Au-delà des formules protocolaires, le chef du Front y appelle à un renforcement de la coopération et de la concertation, qu’il présente comme une réponse nécessaire aux défis sécuritaires de la région. Il évoque également un destin commun entre les peuples sahraoui et mauritanien, dans une tentative évidente de réactiver une proximité politique mise à mal ces dernières années. Le Polisario, conscient de son isolement croissant, multiplie les démarches pour rallier de nouveaux appuis. Cette manœuvre s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques ciblées, comme en témoigne le message adressé à Keir Starmer après la victoire du Parti travailliste britannique ou encore la lettre envoyée à Vladimir Poutine en mai dernier.

Le Maroc, de son côté, observe ces développements avec attention. Rabat considère la fermeture de Lebriga comme un succès tactique, puisqu’elle entrave les mouvements du Polisario à proximité du mur de sable, cette barrière défensive qui matérialise sa présence dans les provinces du Sud. La manœuvre mauritanienne est interprétée comme un signal de désapprobation implicite envers les opérations militaires menées par le Front, ce qui, pour le Maroc, renforce la légitimité de son contrôle sur le territoire contesté. Cette lecture est renforcée par le fait que Nouakchott, sans s’aligner formellement sur Rabat, semble aujourd’hui plus soucieuse de stabilité et de sécurité que de soutien idéologique à la cause sahraouie.

L’Algérie, alliée historique du Polisario, adopte pour l’instant une posture de veille silencieuse. Elle observe le rapprochement prudent entre le Maroc et la Mauritanie avec une attention accrue. Un éventuel glissement diplomatique de Nouakchott, même limité, pourrait être perçu par Alger comme une perte d’influence stratégique dans la région et entraîner une redéfinition de son propre positionnement. Dans un contexte où la compétition d’influence entre Rabat et Alger est constante, chaque geste, chaque déplacement, chaque déclaration prend une résonance régionale.

Les implications de cette tension dépassent le strict cadre militaire. Sur le plan sécuritaire, la fermeture des passages non officiels pourrait déplacer les foyers de conflit vers d’autres zones, aggravant ainsi la fragilité du nord mauritanien et des confins sahariens. Sur le plan diplomatique, la tentative du Polisario de relancer ses alliances internationales pourrait susciter de nouveaux clivages, notamment au sein des organisations africaines et onusiennes. Enfin, sur le plan stratégique, la Mauritanie, longtemps en retrait, semble désormais contrainte de s’impliquer davantage, au risque de devenir un nouvel épicentre des rivalités maghrébines.

La frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, longtemps périphérique, s’impose ainsi comme un espace de tension active, où se croisent ambitions nationales, enjeux de sécurité transfrontalière et équilibres géopolitiques précaires. Dans ce contexte mouvant, les décisions à venir – qu’elles soient militaires, diplomatiques ou politiques – auront un impact direct sur la stabilité de toute la région, où le moindre glissement peut ouvrir la voie à une reconfiguration profonde et durable.